ネットサーフィンをしていると、必ずと言っていいほど出くわす人たち。

そう、自分の意見と違う人を見つけるやいなや、「それは間違っている!」「勉強不足だ!」と猛烈な勢いで攻撃を仕掛ける、自称「正義の味方」。

彼らはなぜ、あんなにも自分の「正しさ」を振りかざし、他人を打ち負かそうとするのでしょうか?

「単に性格が悪いだけでしょ?」―そう思うのも無理はありません。

でも、実はその行動の裏には、もっと複雑で、根深い心理が隠されているんです。

今回は、ネットにはびこる「正しさの十字軍」の心の中を、こっそり探検してみることにしましょう。

1. 自分の「テリトリー」を守りたい! 心のバリアとしての不寛容

まず知っておきたいのが、人間の心に備わっている「防衛機制」というシステムです。これは、心が傷ついたり、強いストレスを感じたりした時に、無意識に自分を守ろうとするバリアのようなもの。

現代は、まさに価値観のデパート。一昔前は「常識」だったことが、今では「それってどうなの?」と見直されたりしますよね。こうした急激な変化の中で、「自分が信じてきたものが、否定されている!」という脅威や不安を感じる人は少なくありません。

そんな時、心は「非常事態宣言」を発令します。そして、「攻撃は最大の防御なり!」とばかりに、自分とは違う意見を持つ人を攻撃し始めるのです。

これは、自分の価値観という「テリトリー」を守り、「自分は間違っていない」と再確認するための、必死の防衛行動なんです。特に、いつも同じ仲間とだけ集まって、自分たちの価値観を固めているようなグループは、外部からの異質な意見を「敵の襲来」のように感じてしまい、過剰に攻撃的になってしまう傾向があります。

2. リアルがしんどい… 孤独とストレスが生む攻撃性

心の防衛本能に加えて、現実社会での立ち位置も大きく影響します。もし、学校や職場で孤立していたり、将来への不安でストレスが溜まっていたりしたら、そのモヤモヤした気持ちをどこかで発散したくなりますよね。

そんな時、インターネットは格好の舞台を提供してくれます。

顔が見えず、名前も隠せる匿名の世界では、普段はおとなしい人でも、気が大きくなって攻撃的な発言をしやすくなるのです。

現実世界で感じている無力感や不満を、ネット上で誰かを攻撃することで、一時的に「自分は強い存在だ」「影響力があるんだ」と感じ、心のバランスを取ろうとしているのかもしれません。

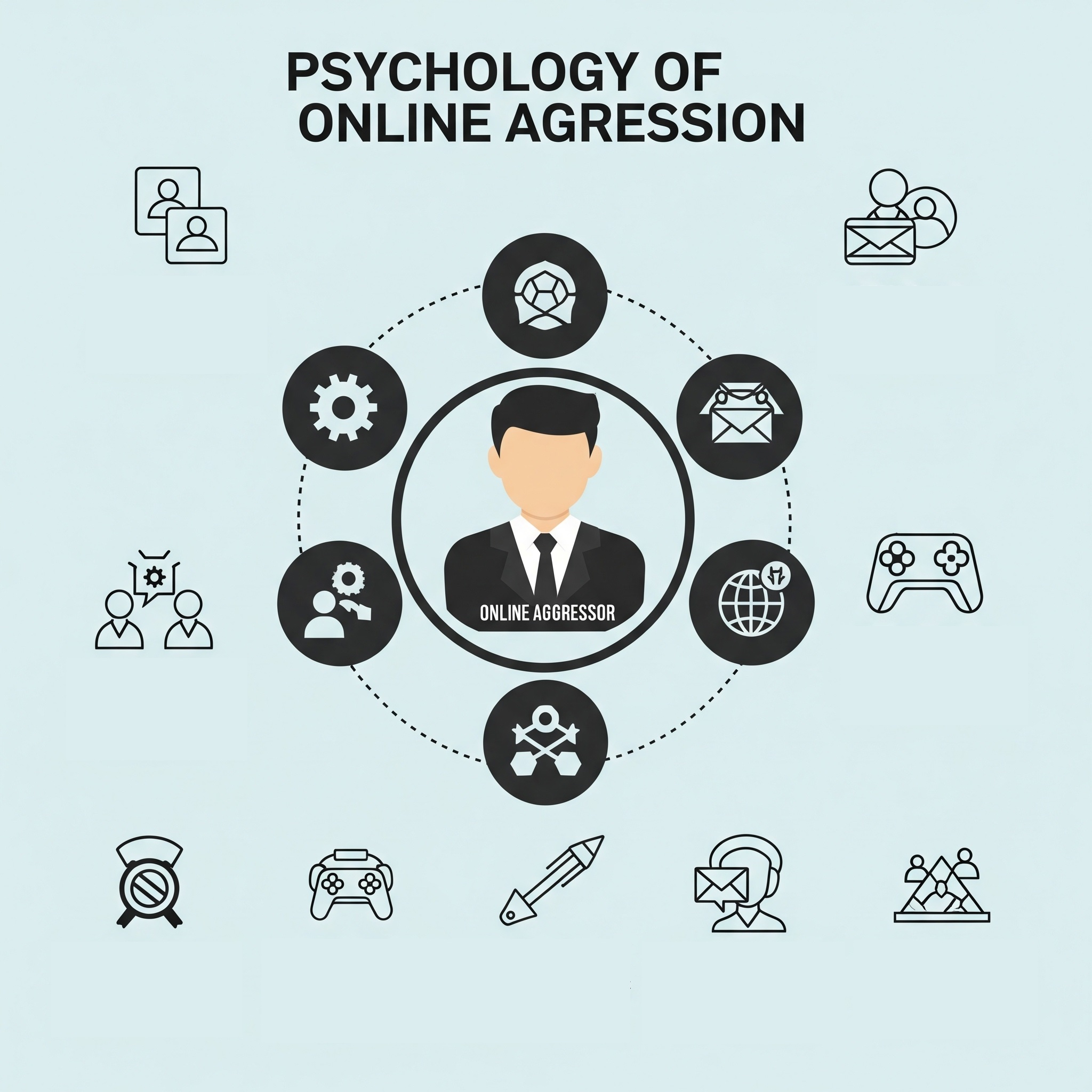

3. 脳の「クセ」が暴走中! 攻撃性を加速させる3つの認知バイアス

私たちの脳には、物事を素早く判断するために、生まれつき「思考のクセ」のようなものがプログラムされています。これを「認知バイアス」と呼びます。このクセは普段は便利なのですが、ネット環境と結びつくと、とんでもない暴走を始めることがあるんです。

確証バイアス:「見たいものしか見えなくなる」魔法

人間は、自分の考えを肯定してくれる情報ばかりを探し、反対意見からは無意識に目をそむけてしまうクセがあります。SNSのアルゴリズムは、このクセをさらに強化します。あなたが見たいであろう情報ばかりがタイムラインに流れてくるので、いつのまにか「世の中のみんなが自分と同じ意見だ!」と錯覚してしまうのです。そんな環境で違う意見に出会ったら、「こいつは常識が通じないヤバい奴だ!」としか思えなくなってしまいます。

ダニング=クルーガー効果:「根拠なき自信」のワナ

これは、ある分野について少ししか知らない人ほど、「自分はすべてを理解している!」と自信満々になってしまう、という面白い心理効果です。ネット上の議論で、一番声が大きくて断定的な物言いをする人が、実は一番 テーマについて浅い知識しか持っていなかった、なんて光景は日常茶飯事。彼らは、自分が知らないことがあるという事実自体に、気づいていないのです。

オンライン脱抑制効果:「ネット弁慶」になっちゃう現象

匿名性や、相手の顔が見えないといったネットの特性が、私たちの心のリミッターを外してしまう現象です。現実の対面コミュニケーションなら、相手の表情を見て「あ、言いすぎたかな」とブレーキをかけられますが、ネットではそれができません。結果として、普段なら絶対に言わないような、相手を深く傷つける言葉を平気で投げつけてしまうのです。

このように、「正しさの十字軍」の誕生は、単なる個人の性格の問題ではありません。社会の変化に対する不安、現実での孤独やストレス、そしてネット環境によって極限まで増幅された脳のクセ。これらが複雑に絡み合った、現代社会が抱える根深い問題の「症状」なのです。

彼らの攻撃的な言葉の裏には、もしかしたら「誰か助けて!」という悲鳴が隠されているのかもしれませんね。